幼班小朋友和家長共同欣賞及認識中華文化、歷史和藝術。他們先到「粵劇文物館」及「徐展堂中國藝館 」…等參觀,隨後到有趣又好玩的探知館,內有農莊讓小朋友可探索傳統的鄉村生活;米埔遊蹤小朋友可觀察彈塗魚及各種鳥類並認識生態環境。考古園地以認識本地的考古學家考古工作並一睹在本港出土的古文物,還有認識昆蟲、海底花園學習等等。另外,有「香江童玩」展覽,展出本港設計、製造或行銷的玩具,可在展品中發現一些風靡一時而現時又難得一見的古董玩具,並設有試玩區,讓成人重拾童心與小朋友一起試玩不同玩具。

幼班小朋友和家長共同欣賞及認識中華文化、歷史和藝術。他們先到「粵劇文物館」及「徐展堂中國藝館 」…等參觀,隨後到有趣又好玩的探知館,內有農莊讓小朋友可探索傳統的鄉村生活;米埔遊蹤小朋友可觀察彈塗魚及各種鳥類並認識生態環境。考古園地以認識本地的考古學家考古工作並一睹在本港出土的古文物,還有認識昆蟲、海底花園學習等等。另外,有「香江童玩」展覽,展出本港設計、製造或行銷的玩具,可在展品中發現一些風靡一時而現時又難得一見的古董玩具,並設有試玩區,讓成人重拾童心與小朋友一起試玩不同玩具。

外觀可愛有趣的道路安全巴士 ,是利用交通總部吉祥物「熊Sir」 的生動活潑的形象作推廣道路安全訊息。車內設有不同的互動小遊戲,當中包括不同過路場景的體驗,交通安全問答遊戲及模擬駕駛等,寓遊戲於學習,並向不同年齡層的道路使用者宣揚道路安全的重要性。

高班小朋友們很興奮能夠親身到葵涌消防局參觀,透過消防員哥哥的介紹令他們認識了不同功能的消防車和裝備,小朋友們還有機會嘗試體驗不同的消防用具,並跟消防員哥哥一起拍照留念。他們還可以拿起水喉模仿救火的情景,令他們感受到消防員工作的辛勞和不容易!大家不禁齊聲說:「消防員,我們非常感謝你們啊!」

滿有環保概念和智慧型的智樂遊戲萬象館,是主張以孩子為主導的遊樂場館,讓孩子們盡情解放自己的創造力和想像力,發揮無限創意地玩!

館內有不同自製場景,例如遊戲發明室、紙皮城、污糟貓天地…等讓孩子們親身體驗,也有歷奇攀爬的鋼架和輕彈好玩的繩網,亦有「太空奇遇」的場景,孩子們也仿彿置身太空之中,在星球上展開了探索與冒險。孩子們最愛玩的是「紙皮城」,有很多紙皮、膠釘、螺絲批等的材料,讓孩子們自製各款傢俱、玩具,有幾位孩子更合力砌了一間「玩具屋」,就連我們校長及老師們也投入其中與孩子們一起製造了很多有趣又可愛的成品,體驗從遊戲中學習!

10月19日(星期六)「葵」手遊歷大世界的活動,隨著低班的歌唱表演、高班穿著不同民族服飾表演矯若驚龍的民族舞蹈,及承蒙葵盛信義學校徐起鸝校長、荃灣商會學校周劍豪校長、聖公會主恩小學勞子奔校長蒞臨出席開幕儀式,最後由校長和各小學校長帶領一隊陣容鼎盛又整齊的巡遊隊伍,浩浩蕩蕩地環繞學校一周,正式為盛會揭開了序幕。

當天家長們、學生們和校友們聚首一堂,亦有不少街坊到場支持,場面非常熱鬧。而各個攤位遊戲也別具特色、多姿多彩,有具中華文化的手工藝、小食和小玩意,也有趣味濃濃的扭蛋、英韻sing sing sing及非華語家長協助的多款可口糕點美食…..等,完成所有攤位遊戲的小朋友更可到禮物區領取精美禮品一份,活動裡小朋友能體驗從遊戲中學習,並充分表現自信、耐性、專注和創作能力。

衷心鳴謝徐起鸝校長、周劍豪校長、勞子奔校長撥冗蒞臨作開幕嘉賓,更誠意多謝各位家長、家長義工和小朋友的參與及支持,令整個活動變得有聲有色,更讓校園洋溢著一片歡樂的氣氛。

日前我校來了一位全身翠綠耀目的訪客……寬腹螳螂,它體形壯大,前足猶如鐮刀狀,後有兩對長而有力的長腿,三角形的頭部還有大大的複眼,樣子十分威武勇猛。

鄭校長與小朋友們一起觀察螳螂的外形特徵以及近距離與牠接觸,螳螂在鄭校長的手臂上爬行游走,十分靈巧敏捷,而小朋友觀察時既投入又專注,大家對這位訪客的到訪也感到心花怒放,更有小朋友表示想帶回家飼養,他們興奮地上一堂生物的觀察課呢!

本校誠邀恩樂成長中心的導師為家長們簡介積木探索活動,導師以有趣生動的方式教導家長如何運用積木進行不同的遊戲,透過靈活有趣的玩法可以訓練小朋友的互動性,培養團隊的合作和協作精神,並更有效地發展溝通技巧。也可透過充滿創意的積木挑戰,激發小朋友的創新思維和解決問題的能力,同時提升其專注力和觀察力。家長們在參與的過程中,能深入了解孩子的學習需要,除了透過積木的遊戲增強親子關係外,更為小朋友的全面發展打下良好的基礎。

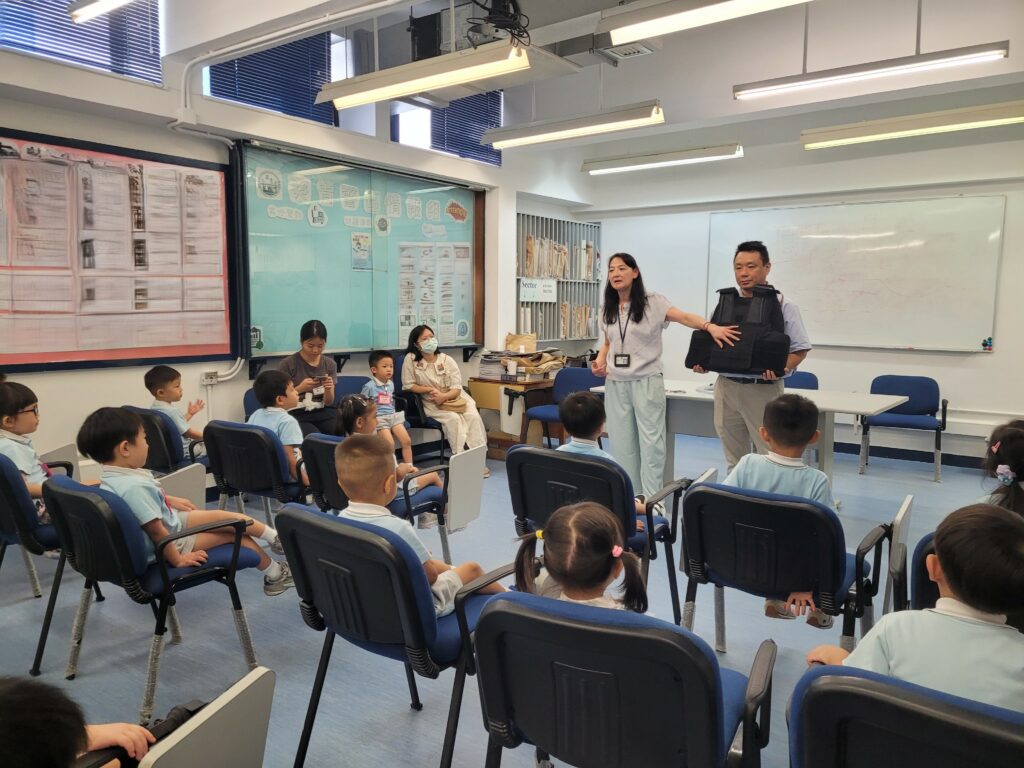

低班小朋友和老師參觀葵涌警署,小朋友們感到非常興奮和好奇。他們看到警察穿著整齊的制服和他們握手,感受到警察的威嚴與親切。小朋友聆聽警察解釋各種裝備的用途,對手銬、防彈背心和警用對講機感到好奇和興奮,並有機會親身接觸,同時對警察的工作有更深刻的印象,更有小朋友表示將來想成為像一名警察。

本校高班學生開學以來,到訪了不同地方參觀,增加了不少校外知識,而今次我們來到「可觀自然教育中心暨天文館」,參與「初階環境教育課程」,在專業導師帶領下,兒童自行操弄工具,發現了風的動力、紙張的威力和光影的特性,過程中,兒童表現出自信,發揮了探究的精神。最後,導師獎勵我們,示範使用中心內最大型的天文望遠鏡,讓我們大開眼界,豐富了對大自然的認識。

我們舉行了本年度首次的「家長凝聚日」,當天的活動內容有詩歌和張清如牧師的訊息分享,家長們亦互相分享育兒心得和到校做義工的感受,也有非華語家長分享他們的生活瑣事等。

聚會中歡樂互動的氣氛讓家長和校長及老師共度愉快的時光,大家更透過有趣好玩的遊戲促進了家校之間互相的交流,並加強了彼此間的連繫,讓大家更加凝聚成一體!